L’Isola Comacina, unica isola del Lago di Como, vanta un ricco passato intriso di storia, religione e arte attraverso i secoli. Ancora oggi conosciuta dai locali come il “Castell”, in riferimento alle sue antiche fortificazioni, l’isola vide sorgere sul suo suolo numerose chiese di pregio. La notevole chiesa seicentesca di San Giovanni custodisce importanti ritrovamenti tardo-antichi, tra cui il basamento di una torre riutilizzata come campanile, l’antico battistero bi-absidato con un pavimento a mosaico risalente all’epoca paleocristiana e i resti della basilica di Sant’Eufemia, edificata nell’XI secolo.

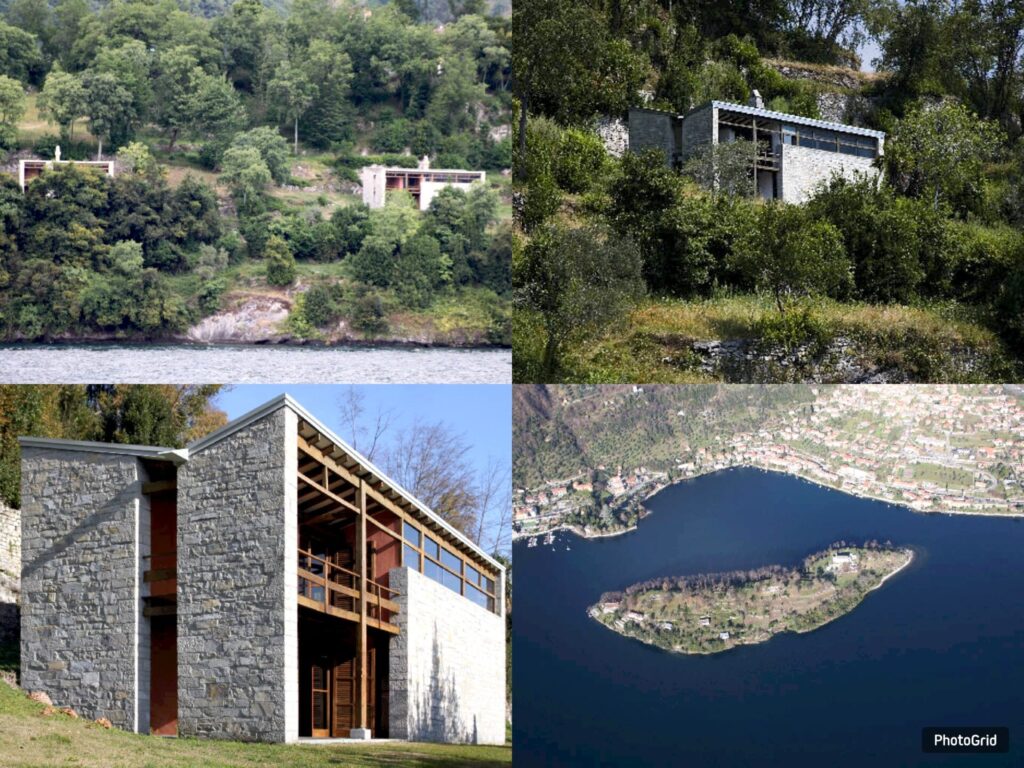

A contrasto con le vestigia antiche, spiccano le tre case per artisti, un esempio significativo di architettura razionalista progettate da Pietro Lingeri nel 1940, ispirate al modello della casa per vacanze di Le Corbusier. In queste costruzioni, la massima funzionalità e una solida essenzialità si fondono armoniosamente con l’impiego di materiali locali come la pietra di Moltrasio e il legno, integrando perfettamente i tre edifici nel contesto naturalistico dell’Isola.

Le Case per Artisti di Pietro Lingeri: un omaggio al Razionalismo lariano:

Nel 1938 si concretizzò, almeno parzialmente, il piano concordato tra Rino Valdameri, allora presidente dell’Accademia di Brera, e il ministro Bottai, con la costruzione di tre case-studio sull’Isola Comacina. Nell’elaborazione delle soluzioni progettuali, Pietro Lingeri trasse ispirazione dal modello della casa per vacanze realizzata da Le Corbusier nel 1935 a La Palmyre-Les Mathes, una località situata sulla costa atlantica francese.

Le case sull’isola, di dimensioni più contenute rispetto al modello francese, si sviluppano su una doppia altezza, con una divisione funzionale tra l’abitazione e lo studio. Quest’ultimo, distribuito su due piani, è caratterizzato al livello superiore da una lunga finestra a tutta altezza, dotata di imposte a sezioni staccate per modulare gradualmente l’illuminazione naturale. Una porzione più ridotta, aperta su un porticato, è destinata all’abitazione, con la sala da pranzo e la cucina al piano terra, e la camera da letto, il bagno e una balconata al piano superiore.

Influenzato dalle restrizioni autarchiche degli anni Quaranta, Lingeri sviluppò una vasta gamma di disegni prospettici, proponendo soluzioni diverse e specificamente caratterizzate dall’integrazione degli elementi distintivi della stagione razionalista con i materiali tipici del luogo, con una prevalenza di pietra e legno.

Le murature delle case sono realizzate in pietra di Moltrasio, proveniente dalla sponda occidentale del lago, mentre la copertura è costituita da lastre di ardesia. Le aperture degli studi rivolte a nord sono chiuse con vetrate in vetrocemento. All’interno, i pavimenti, le scale e gli infissi sono realizzati in legno di castagno. Le dimensioni contenute delle case spinsero Lingeri a progettare soluzioni interne improntate alla massima funzionalità; le scelte adottate creano dinamiche percettive che coinvolgono l’architettura e integrano l’arredamento in uno spazio unitario.

Il rapporto armonioso degli edifici con l’ambiente circostante è evidente, grazie alla loro perfetta integrazione nel contesto naturalistico dell’isola, ottenuta non solo attraverso le dimensioni ridotte e i materiali utilizzati, ma anche per la tipologia costruttiva, pienamente rispondente all’obiettivo di coinvolgere la natura nell’esperienza dello spazio interno.

Tuttavia, l’utilizzo discontinuo e parziale delle tre casette nel tempo ne ha compromesso la conservazione. Oggi, la Regione Lombardia interviene con finanziamenti mirati a interventi e studi sul comprensorio, nell’ambito di un programma di conoscenza e valorizzazione delle specifiche valenze territoriali dell’isola.

Notizie storiche sull’Isola Comacina:

Augusto Giuseppe Caprani lasciò in eredità nel 1917 l’Isola Comacina al re Alberto I del Belgio che, solo tre anni dopo, nel 1920, la donò allo Stato italiano. Grazie all’interessamento di Giovanni Beltrami, allora presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera, la proprietà fu affidata all’istituzione milanese con l’impegno di realizzarvi una colonia di vacanze per artisti italiani e belgi.

Nel 1921 fu indetto un concorso per un piano regolatore dell’isola; tra i requisiti richiesti figuravano abitazioni destinate agli artisti, una sede amministrativa adatta a diventare una galleria per mostre d’arte industriale, riunioni e ricevimenti, e un piccolo ristorante con albergo.

Cinque anni più tardi, nel 1926, il governo belga offrì un contributo per la costruzione di cinque villini, due dei quali sarebbero stati a disposizione di due artisti italiani per due anni. Sollecitato l'”orgoglio nazionale”, il ministro italiano declinò cortesemente l’offerta, demandando all’Accademia di Brera la predisposizione di un progetto a cui far seguire un piano finanziario. L’incarico fu affidato nel 1926 a Moretti, il quale elaborò un piano piuttosto schematico, ripreso e approfondito l’anno successivo dallo stesso architetto in collaborazione con Frigerio e Caneva. Il progetto fu avviato con le opere preliminari di “urbanizzazione”, sotto la supervisione dello stesso Moretti. Nel 1933 si affermò probabilmente l’intenzione di affidare a Lingeri il compito di elaborare un progetto più semplice ed economico, dato il crescente riconoscimento di cui godeva per le sue contemporanee opere a Bolvedro e a Portezza di Tremezzo.

Accompagnato da un rappresentante dell’Accademia di Brera, Lingeri si recò sull’isola nel 1933 per effettuare i primi rilievi, insieme all’ingegner Cerutti e al geometra Cavadini.

Una planimetria dell’isola illustrava un sistema di undici casette con la medesima impostazione, un albergo situato al centro dell’isola con un campo da tennis annesso e una spiaggia con cabine. Il rigoroso orientamento secondo l’asse eliotermico e la distribuzione omogenea sull’isola caratterizzavano l’intero sistema, diversamente da quanto previsto nella proposta di Moretti e Caneva. Inizialmente si pensò alla costruzione del solo albergo e di una casetta, ma i problemi legati al finanziamento dell’opera ne impedirono la realizzazione.

Nel 1935 Rino Valdameri, divenuto presidente dell’Accademia di Brera da pochi mesi, presentò a Mussolini il progetto della nuova sede dell’Accademia insieme ai progettisti. In quell’occasione, fu il Duce in persona a riflettere sul destino dell’Isola Comacina, immaginandola come un ideale rifugio per artisti italiani e stranieri. Valdameri sfruttò l’approvazione di Mussolini, riuscendo a sbloccare l’erogazione dei finanziamenti e a concretizzare l’operazione.