Immerso tra alberi e sentieri che si arrampicano sul pendio, il Buco del Piombo è uno di quei luoghi che sembrano sospesi nel tempo. Il cammino fino all’ingresso, lungo circa cinquanta minuti a seconda di quale si sceglie, attraversa radure, ruscelli e scorci di natura incontaminata, preparando i visitatori a uno spettacolo straordinario: un cancello che nasconde dietro di sé una delle grotte più grandi e affascinanti d’Europa. Superati i 160 gradini che conducono all’interno, il visitatore scopre un mondo dove natura, storia e leggenda si intrecciano in un abbraccio millenario.

L’apertura dopo dodici anni

A guidare gli ospiti in questo viaggio tra stalattiti e misteri sotterranei è Tomaso Viganò, che fa parte dell’affiatato Gruppo Guide Buco del Piombo e Valle Bova, con anche Jolanda Gerosa, Silvia Brambilla, Sabrina Pastacaldi, Elena Capra, Anna Roccati, Alessio Canali, Christian Colombo, Roberto Binda, Mino Bassi e Alex Chiesa. “La grotta era rimasta chiusa per tanto tempo – spiega Viganò – Regione Lombardia ha iniziato i lavori installando delle reti di protezione, il passo successivo è stato quello di ripulire l’interno, diventato ormai una vera pattumiera, c’era di tutto”. Nonostante cartelli, divieti e persino fototrappole, alcuni continuano a violare le regole: accendono fuochi, fanno barbecue o si addentrano senza autorizzazione. “Alcuni pensano che essendo un luogo pubblico possano fare ciò che vogliono”, racconta Viganò.

“Un ecosistema fragile”

La grotta è accessibile principalmente in primavera, estate e autunno, con gruppi di massimo 25 persone per garantire sicurezza e una didattica migliore. La temperatura è costante, tra i 10 e i 12 gradi, e l’ambiente è delicatissimo: “Bisogna fare attenzione a non mettere i piedi in acqua, dove vivono micro crostacei invisibili, non vogliamo essere causa della loro estinzione. Più persone entrano e più si disturba l’umidità in grotta, e in generale tutto l’ecosistema che protegge tantissime specie di animali“.

Tomaso racconta anche le difficoltà nella gestione: “In Italia tutto è più complicato, servono autorizzazioni e responsabilità. In Francia, siti simili sono completamente liberi. Qui preferiamo rendere tutto a prova di tutti, ma senza trascurare il rispetto per la grotta. La verità è che certi luoghi richiedono consapevolezza, non basta aprirli a chiunque: bisogna avere la testa e la responsabilità di rispettarli. Faccio un esempio: fino a poco tempo fa davamo ai visitatori cuffiette di carta da mettere sotto il casco, chiedendo di portarsele via e smaltirle, invece le trovavamo sempre buttate in giro. Alla fine abbiamo dovuto cambiare sistema, perché l’inciviltà di alcuni rovina le cose per tutti”. Il biglietto, costa 12 euro, e serve a coprire lavori e compenso delle guide, mentre una parte va ai proprietari del terreno, reinvestita subito nella manutenzione.

Il Buco del Piombo non è solo una meta turistica: “Lavoriamo molto con le scuole e gli oratori, non si tratta solo di una visita, ma di un’occasione di divulgazione scientifica e storica. La grotta custodisce memorie e racconti, e vedere la reazione dei visitatori è una grande soddisfazione”.

“La grotta è un pezzo dell’anima del territorio”

Per Tomaso, nato nella zona, la grotta ha un valore speciale: “Io di lavoro principale sono nel settore della moda, ma qui la soddisfazione è diversa: parliamo di cose concrete, di storia, della nostra terra, della mia famiglia. E questo mi arricchisce. Ricordo ancora un episodio: quando ho detto a mio suocero, che purtroppo oggi è cieco, che avevo iniziato a collaborare qui, lui si è illuminato. Ha iniziato a raccontarmi di quando da giovane aveva fatto una via con un amico, piantando chiodi e usando corde di canapa. Mi diceva che erano stati in parete tre giorni, e mia suocera, allora ragazza, la sera portava loro da mangiare calando un cestino con la corda. Mentre parlava gli brillavano gli occhi, come se rivedesse tutto. Mi ha raccontato anche un episodio divertente: il suo compagno di cordata, a un certo punto, gli disse che doveva scendere per un bisogno fisiologico urgente. In realtà aveva un appuntamento galante al bivio e lo lasciò lì, da solo, appeso a metà della volta per tutta la notte! Lui, un po’ spaventato, prese un portaposate, ci scrisse il testamento e lo mise dentro, poi lo infilò in una fessura della grotta. Mi ha detto che forse quel portaposate è ancora lì, chissà, sarebbe bello recuperarlo”.

“La grotta è un pezzo dell’anima del territorio – spiega Tomaso – e conservarla significa anche conservare la storia, i legami e i ricordi di una comunità“. Un luogo da visitare con rispetto, passione e curiosità, perché custodisce non solo bellezza naturale, ma anche la memoria di un mondo che sta lentamente scomparendo.

Alla scoperta della grotta: storia, natura e geologia

“Nonostante il nome, qui di piombo non ce n’è – così inizia la spiegazione di Tomaso – Il Buco del Piombo non è inquinato e non rappresenta alcun rischio per i visitatori. L’origine del nome è incerta: alcuni sostengono che derivi dalle patine grigio-plombo che si formano sulla roccia bianca a contatto con le intemperie, visibili anche dal Pian d’Erba; altri ritengono che provenga dallo strapiombo all’ingresso della grotta. L’accesso come lo conoscete oggi risale ai primi del Novecento, quando fu realizzata la lunga scala in ferro che conduce all’interno. Prima di allora, si arrivava tramite scale di legno e un percorso di semi-arrampicata, paragonabile a un terzo grado su facili roccette”.

Le dimensioni dell’androne iniziale sono impressionanti: 38 metri di larghezza, 45 di altezza e 55 di profondità. “Per darvi un’idea – spiega Tomaso – è come entrare nella navata centrale del Duomo di Milano. La percezione dello spazio qui dentro sfida davvero l’immaginazione”.

I Neandertal e l’orso delle caverne

La grotta è scavata in calcare maiolica, una roccia bianca e fine formatasi circa 240 milioni di anni fa, intervallata da strati di selce. “La selce qui era preziosa per i Neandertal – racconta Tomaso – venivano a cavarla per fare punte di lancia, coltelli e scalpelli. Non abitavano qui stabilmente, anche perché c’era un inquilino davvero imponente: l’Ursus spelaeus, l’orso delle caverne. Alto fino a tre metri, alcuni maschi potevano pesare fino a mille chili”. Nel Buco del Piombo sono stati ritrovati circa ottanta esemplari di orso, dai singoli ossi a scheletri completi, e uno è oggi esposto al Museo di Storia Naturale di Milano.

Un rifugio sicuro da pestilenze e invasioni

Oltre al valore naturalistico, la grotta custodisce secoli di storia umana. “Questo luogo era incredibilmente difendibile – spiega Tomaso – l’ingresso dalla valle non si vedeva, e raggiungerlo era difficile, ma garantiva protezione. L’esposizione a sud contribuisce a mantenere temperature fresche in estate e relativamente calde in inverno, grazie alla capacità delle rocce di immagazzinare e rilasciare calore. Anticamente, l’acqua che invadeva la grotta durante le piogge forti rappresentava una risorsa fondamentale per bere, cucinare e lavarsi, e veniva sfruttata anche come difesa naturale durante epidemie come la peste manzoniana“.

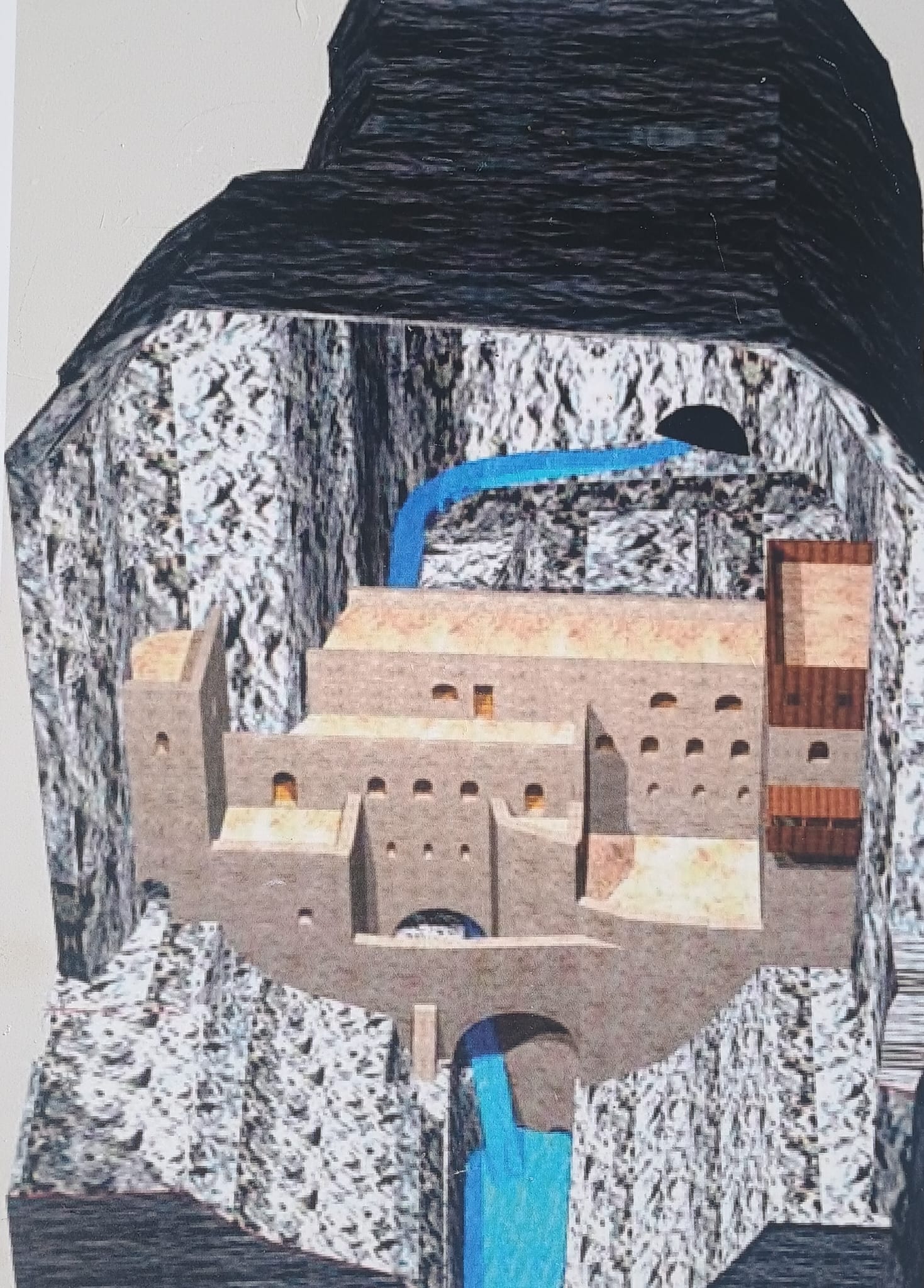

All’interno si trovano resti di fortificazioni del V secolo d.C., con quattro livelli di mura e torri di legno. “Servivano a comunicare con altre postazioni difensive della Brianza. Nel corso dei secoli la grotta ha ospitato briganti e personaggi leggendari, come Gian Giacomo Medici, detto il Medeghino, e serviva anche come rifugio temporaneo per la popolazione durante le varie invasioni di Francesi, Longobardi e Spagnoli, compreso il Barbarossa“. Con la fine delle guerre, la zona divenne meta di villeggiatura: “Qui venivano aristocratici e artisti – racconta – persino la regina Margherita di Savoia, e poeti e pittori hanno immortalato le sue mura e i paesaggi, che si riconoscono ancora oggi”.

Fauna, flora e formazioni geologiche

La grotta ospita oggi una fauna sorprendente. “Potete vedere pipistrelli rari, come il ferro di cavallo e l’orecchione, rane, aracnidi, farfalle particolari, zanzare grandi e minuscoli gamberetti nelle pozze d’acqua. Fuori, tra sentieri e rocce, ci sono faine, rapaci come allocchi, gufi e gheppi, e due coppie di falco pellegrino che ormai nidificano qui ogni anno. È bellissimo quando riusciamo ad assistere alle lezioni di caccia da parte dei genitori ai piccoli“. Anche la vegetazione è speciale: “Troverete felci come la lingua cervina e la spaccapietre, bagolari resistenti e un antico tasso secolare sospeso su una nicchia rocciosa”.

Infine, le formazioni geologiche interne raccontano la paziente opera del tempo. “Le concrezioni crescono lentissime – spiega Tomaso – circa un millimetro ogni dieci anni. E qui ci sono le marmitte dei giganti, formazioni uniche, create dall’acqua e dai materiali più duri che ruotano come mulinelli, scavando la roccia sia a terra che sul soffitto”.

“Il Buco del Piombo – conclude Tomaso – non è solo una grotta: è un tesoro di natura, storia e cultura locale. Ogni volta che accompagno i visitatori, li vedo uscire stupiti, felici, con il ricordo di un’esperienza che non dimenticheranno”.